ЯМБУРГСКОЕ ЗЕМСТВО. 1865 – 2015

18.12.2014. В Кингисеппской ЦГБ прошли ХII Ямбургские библиотечные краеведческие чтения, посвященные 150-летию земской реформы в России. В чтениях приняли участие сотрудники Отдела обслуживания ЛОУНБ Куприянова О.Г. и Абаимова Е.А. Открыла чтения директор Кингисеппской центральной городской библиотеки Васильева Е.С., которая поприветствовала всех участников и презентовала буклет «Ямбургское земство. 1865-2015», выпущенный библиотекой к 150-летию земской реформы в России и введению земских учреждений в Ямбургском уезде. Буклет был подарен всем участникам чтений. С сообщениями выступили гл. методист В.В. Демина «Историография Ямбургского земства», краеведы Новиков В.Н. и Тринев В.П., которые рассказали о деятелях ямбургского земства П.Н. Прохорове и Ф.А. Алексееве. С докладом «Ямбургское земство в собрании Кингисеппского музея» выступила Ищенко В.И., главный хранитель Кингисеппского историко-краеведческого музея. Видеоряд и сообщение «Земские деятели в зеркале русской литературы» представила сотрудник ЛОУНБ Абаимова Е.А. Хочется отметить, что после всех выступлений директор библиотеки Васильева Е.С. вручила сотрудникам ЛОУНБ Куприяновой О.Г. и Абаимовой Е.А. Благодарственные письма за многолетнее плодотворное сотрудничество с библиотеками Кингисеппского района.

К 150-летию земской реформы

в России (1864) и введению земских учреждений в Ямбургском уезде (1865)

Составитель: В.В. Демина, гл. методист Кингисеппской ЦГБ

Фото 1916 года. Ямбургское земское собрание. В центре в первом ряду –

Фото 1916 года. Ямбургское земское собрание. В центре в первом ряду –

председатель земской уездной управы Оболенский Михаил Владимирович,

по его правую руку – Илья Тимофеевич Евсеев, депутат IV Государственной Думы (1912),

за Оболенским стоит Прохоров Петр Петрович – доктор медицины, земский врач,

председатель совета Ямбургского общества «Просвещение».

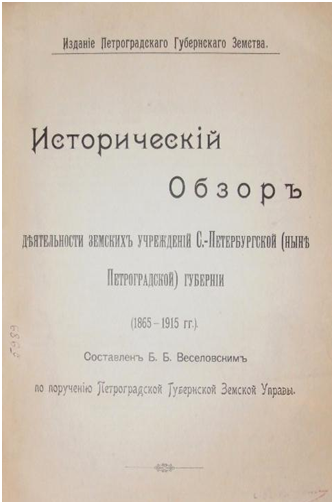

Конечно, главным историографическим источником всех работ послужили, к счастью – сохраненные, многочисленные издания самих органов местного самоуправления, в частности это – «Санкт-Петербургский земский вестник» (первое предложение о его создании прозвучало, как известно, на заседании губернского земства 10 февр. 1900 г.), «Памятные книжки Санкт-Петербургской губернии», историко-статистические сборники губернского земства развития различных отраслей деятельности населения, протоколы Ямбургских уездных земских собраний, отдельные доклады Ямбургской земской управы ежегодным земским собраниям; отраслевые периодические издания, как «Школа и жизнь», «Педагогическое обозрение», и др. материалы конца XIX – начала XX вв., хранящиеся в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке, Российской национальной и др. библиотеках, архивах. Периодическую печать этого времени дополняют работы историков досоветского времени. В первую очередь – Бориса Борисовича Веселовского (1880-1954), крупнейшего историка земства, специалиста по истории и экономике городского хозяйства, краеведению: «История земства за сорок лет» (1909-1911), «Исторический обзор деятельности земских учреждений С.-Петербургской губернии. 1865-1915 гг.» и др. До него всестороннего изучения деятельности земств на материале первоисточников не проводилось.

Конечно, главным историографическим источником всех работ послужили, к счастью – сохраненные, многочисленные издания самих органов местного самоуправления, в частности это – «Санкт-Петербургский земский вестник» (первое предложение о его создании прозвучало, как известно, на заседании губернского земства 10 февр. 1900 г.), «Памятные книжки Санкт-Петербургской губернии», историко-статистические сборники губернского земства развития различных отраслей деятельности населения, протоколы Ямбургских уездных земских собраний, отдельные доклады Ямбургской земской управы ежегодным земским собраниям; отраслевые периодические издания, как «Школа и жизнь», «Педагогическое обозрение», и др. материалы конца XIX – начала XX вв., хранящиеся в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке, Российской национальной и др. библиотеках, архивах. Периодическую печать этого времени дополняют работы историков досоветского времени. В первую очередь – Бориса Борисовича Веселовского (1880-1954), крупнейшего историка земства, специалиста по истории и экономике городского хозяйства, краеведению: «История земства за сорок лет» (1909-1911), «Исторический обзор деятельности земских учреждений С.-Петербургской губернии. 1865-1915 гг.» и др. До него всестороннего изучения деятельности земств на материале первоисточников не проводилось.

Отрадно, что многие документы сегодня доступны в сети Интернет.

Благодаря первоисточникам и исследованиям современников читатели наших библиотек могут достаточно подробно изучать историю развития ямбургского местного самоуправления в дореволюционной России, начало которому в Ямбургском уезде положено в марте 1865 г., когда были созваны избирательные съезды по выбору гласных, на следующий год после принятия Положения 1864 года о земских учреждениях. 20 августа 1865 г. в Ямбурге состоялась первая сессия Собрания из 26 гласных.Таким образом, в 2015 году мы отмечаем 150-летие ямбургского земства.

Первые, советского времени, краеведческие издания и статьи в местной прессе авторов нашего района практически не раскрывали деятельность земства, когда в целом умалялось значение земской реформы. В них можно было найти лишь небольшие сведения о народном образовании, медицине, содержании дорог, отдельных деятелях земства в конце XIX – начале ХХ вв. Это «Очерк истории Кингисеппского уезда и г. Кингисеппа» (1924) учителя Кингисеппской Единой трудовой школы Петра Николаевича Жулева (1885-1942), небольшая книжка преподавателя истории Ефимова А.С. «Кингисепп: историко-краеведческий очерк», изданий 1959 и 1972 гг.

Краеведческие статьи Вересова Порфирия Алексеевича (1919-1988) – ветерана Великой Отечественной войны и труда, члена Союза журналистов СССР, краеведа, начавшего свою журналистскую деятельность в нашей газете «За коммунизм» (позднее – «Время»), и Преснякова Сергея Григорьевича (1919-2000), почетного гражданина Кингисеппского района, возрождавшего вместе с другими журналистами газетное дело в Кингисеппе сразу после освобождения города от фашистской оккупации в 1944 г., к сожалению, также объективно не отражали реальную роль земства в уезде.

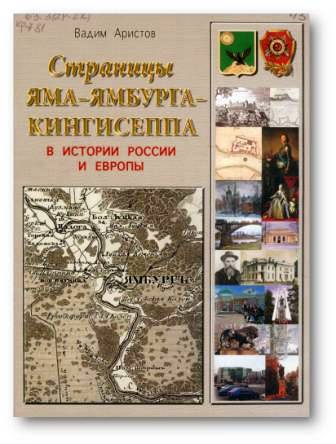

Из современных авторов, уже непредвзято раскрывающих историю земства по истории нашего края, следует отметить президента Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа – историка Вадима Владимировича Аристова, члена Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союза писателей Москвы. Его, можно сказать, энциклопедического характера работы по истории нашего города и района достаточно подробно повествуется о ямбургском земстве и его деятелях. В первую очередь речь может идти о книге «Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы» (2009), благодаря которой автор стал лауреатом IV Всероссийского конкурса краеведческой литературы «Наше культурное наследие» в 2011 г., получив I место в номинации «Научное краеведение».В местной прессе о ямбургском земстве и его деятелях выходили многочисленные статьи В.В. Аристова. Особо отмечаем статьи 1994 года: «Ямбургский уезд последних мирных лет» о земстве перед Первой мировой войной, «Когда Кингисепп был Ямбургом» и др.

Из современных авторов, уже непредвзято раскрывающих историю земства по истории нашего края, следует отметить президента Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа – историка Вадима Владимировича Аристова, члена Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союза писателей Москвы. Его, можно сказать, энциклопедического характера работы по истории нашего города и района достаточно подробно повествуется о ямбургском земстве и его деятелях. В первую очередь речь может идти о книге «Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы» (2009), благодаря которой автор стал лауреатом IV Всероссийского конкурса краеведческой литературы «Наше культурное наследие» в 2011 г., получив I место в номинации «Научное краеведение».В местной прессе о ямбургском земстве и его деятелях выходили многочисленные статьи В.В. Аристова. Особо отмечаем статьи 1994 года: «Ямбургский уезд последних мирных лет» о земстве перед Первой мировой войной, «Когда Кингисепп был Ямбургом» и др.

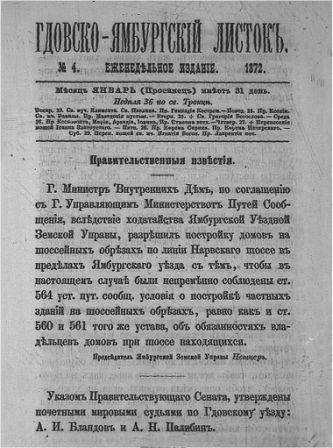

Один из крупнейших историков нашего западного края, специалист в области исторического краеведения – Абрамов Всеволод Валентинович. Его вклад в сохранение истории Ямбурга-Кингисеппа трудно переоценить. Одна из лучших его книг – «Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-краеведческие очерки о западе Ленинградской области» (2009) и его отдельные статьи в СМИ достаточно подробно повествуют о ямбургском земстве, например – «Ямбург и Ямбургский уезд по страницам газеты Гдовско-Ямбургский листок 1872-1873 гг.».

Один из крупнейших историков нашего западного края, специалист в области исторического краеведения – Абрамов Всеволод Валентинович. Его вклад в сохранение истории Ямбурга-Кингисеппа трудно переоценить. Одна из лучших его книг – «Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-краеведческие очерки о западе Ленинградской области» (2009) и его отдельные статьи в СМИ достаточно подробно повествуют о ямбургском земстве, например – «Ямбург и Ямбургский уезд по страницам газеты Гдовско-Ямбургский листок 1872-1873 гг.».

Биографические сведения о земских деятелях мы находим и в очень ценной для нашего краеведения книге Нонны Васильевны Мурашовой и Лины Петровны Мыслиной «Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Кингисеппский район» (2003); Путеводителе «По древней ямбургской земле» (2004) сотрудников Кингисеппского историко-краеведческого музея к 620-летию нашего города, а также книге кингисеппского журналиста Шевченко Александра Ивановича «Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп» (2007), созданной при содействии краеведа Тамары Васильевны Никоновой (1955-2011).

Нельзя не отметить статьи о земстве и его деятелях наших коллег из Кингисеппской ЦГБ и сотрудников Кингисеппского историко-краеведческого музея Гоголевой Н.Ф., Ищенко В.И., Суриковой Н.Ф.

В 2013 году жители нашего района были обрадованы выходом книги "Ямбургский Екатерининский собор зодчего Антонио Ринальди" исследователя прошлого нашего края А.Н. Белобородова, ведущего большую кропотливую краеведческую работу в архивах Санкт-Петербурга. Этой книгой, как и многими статьями автора в СМИ, была освещена и деятельность Дмитрия Васильевича Полякова (1821-1891), ямбургского и петербургского купца 3-й гильдии, гласного от Ямбурга в уездном земском Собрании и Петербургской Думе, мецената и благотворителя, попечителя ямбургских школ, потомственного почетного гражданина Ямбурга.

Эстонские краеведы с ямбургскими корнями Оскар Ида (1930-2014), Мазанов Юрий Алексеевич подарили нашей библиотеке множество своих книг и публикаций. Например, в книге О. Иды «Эстония: эхо истории» мы читаем о меценате, купце Сергее Антоновиче Лаврецове (1824-1906), который в 26 лет поселился в Ямбурге, начал свое дело, многие годы был гласным Думы Ямбурга и Нарвы. Юрий Алексеевич Мазанов опубликовал книгу Емельянова Б.К. (Йыги) "Пласты истории села Венкуль, сиречь Наровского, с незапамятных времен по настоящее время", содержащую большое количество документального материала.

Из современных отраслевых вторичных источников по истории ямбургского земства:

– о земской медицине, в т.ч. и нашего уезда (включая Нарву, входящую в наш уезд с 1864 по 1917 гг.) книга коллектива авторов «Медицина Ленинградской области. Исторический очерк» 2004 г.;

– в петербургских университетах нашему земству посвятили свои труды Н. Ковалевская (Российский гос. педагогический университет им А И Герцена) – «Земская медицина Ямбургского уезда на рубеже XIX – начала ХХ веков» (2007 г., по материалам санитарных съездов земских врачей Санкт-Петербургской губернии), Мокшанова Екатерина Владимировна, заместитель декана библиотечно-информационного факультета С.-Петербургского Государственного университета культуры – «Библиотеки и читальни Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии» (2010);

– в работе доктора ист. наук Салова Олега Альбертовича «Земство – первый реальный институт местного самоуправления в России» (2004), на основе его диссертации на соискание ученой степени, кроме характеристики общей историографии земства конца XIX – начала ХХ вв. приводится сравнительная статистика средств, отпускаемых ямбургским земством в разные годы на народное образование, медицину и т.д.;

– особо отмечаем статью нашей коллеги о земских библиотеках – Блюдовой Людмилы Константиновны, в то время – зам. директора по научной работе ЛОУНБ, в сборнике «Россия, Русь! Храни себя, храни», выпущенном в 2004 г.;

– особо отмечаем статью нашей коллеги о земских библиотеках – Блюдовой Людмилы Константиновны, в то время – зам. директора по научной работе ЛОУНБ, в сборнике «Россия, Русь! Храни себя, храни», выпущенном в 2004 г.;

– издания Кингисеппской ЦГБ (составитель – главный методист Вера Валерьевна Демина): сборник «Кладовые мудрости: история библиотек Кингисеппского района» (2011), в котором сделан обзор деятельности ямбургского земства в деле народного образования, просвещения и как его органичной части – библиотечного дела; краеведческий библиографический справочник «Наследие. Храмы ямбургской земли» (2013), представляющий в т.ч. и библиографию различных изданий земской статистики конца XIX – начала ХХ вв. – геоэтнической, культовой, землевладельческой и др.; краеведческий библиографический календарь «Страницы истории. 1384-2009», изданный к 625-летию города, а также его постоянно дополняемый электронный вариант, – удобный источник для поиска информации о ямбургском земстве и его деятелях;

– издания Кингисеппской ЦГБ (составитель – главный методист Вера Валерьевна Демина): сборник «Кладовые мудрости: история библиотек Кингисеппского района» (2011), в котором сделан обзор деятельности ямбургского земства в деле народного образования, просвещения и как его органичной части – библиотечного дела; краеведческий библиографический справочник «Наследие. Храмы ямбургской земли» (2013), представляющий в т.ч. и библиографию различных изданий земской статистики конца XIX – начала ХХ вв. – геоэтнической, культовой, землевладельческой и др.; краеведческий библиографический календарь «Страницы истории. 1384-2009», изданный к 625-летию города, а также его постоянно дополняемый электронный вариант, – удобный источник для поиска информации о ямбургском земстве и его деятелях;

– агрономическую деятельность земства рассматривает и на примере Ямбургского уезда коллективная работа Института российской истории РАН «Земское самоуправление в России. 1864-1918» (2005) под ред. Н.Г. Королева.

Опираясь на историографию вопроса, почти каждому нашему, известному на сегодняшний день, земскому деятелю можно посвятить отдельное большое и интересное сообщение. Попытаемся сделать только краткое перечисление имен, наиболее значимых в свое время для ямбургского уезда, не упомянуть которые просто нельзя, говоря о нашем земстве.

Первым называем самое известное имя – земского доктора Петра Николаевича Прохорова (1852-1920), блестящего ученого, автора первой отечественной дезинфекционной камеры, лепролога с мировым именем. В прошлом году мы отмечали дату 130-летия начала его деятельности в должности земского врача в Ямбургском уезде с 1883 г. в течение 40 лет, на которую он был приглашен персонально от ямбургского земства. В больнице города он создал хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое и инфекционное отделения и буквально всколыхнул еще неокрепшее пореформенное земство, ориентируя его деятельность на развитие образования и уездной системы здравоохранения, в основу которой легли два основных принципа: приоритет профилактики и доступность лечения для всех слоев населения.

Деятельность своего деда, всего земства, и конкретных земских деятелей на основе сохранившихся до нашего времени изданий самого П.Н. Прохорова, других сохранившихся документов о роли земства в развитии здравоохранения и образования, достаточно подробно осветил его внук Борис Борисович Прохоров, директор Института экологии человека РАЕН, доктор географических наук, профессор, председатель комиссии медицинской географии и экологии человека Московского филиала Географического общества, член редколлегии нового издания "Большой медицинской энциклопедии", в книге «Жил-был доктор. История земского врача Петра Николаевича Прохорова, написанная его внуком» (издана в Москве в 2007 г., в фонде нашей библиотеке – с дарственной надписью автора). Предваряли эту большую работу журнальные статьи как Б.Б. Прохорова (например, в «Московском журнале. История государства российского» за 2002 год – «Из истории рода Токмачевых-Прохоровых»), так и многочисленные статьи кингисеппского врача и краеведа, исследователя истории становления и развития здравоохранения в нашем крае, Валерия Павловича Тринева, помогавшего в работе над книгой, собиравшего материалы о жизни и деятельности земского доктора Прохорова. Именно В.П. Тринев разыскал в Москве внука доктора П.Н.Прохорова, который стал участником торжественных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения его выдающегося предка и проходивших в Кингисеппе в январе 2002 г., в т.ч. и в нашей библиотеке. В.П. Тринев настойчиво ратовал за увековечивание памяти этого достойного человека, и теперь Кингисеппская межрайонная больница носит имя П.Н. Прохорова. Перед изданием книги выходили и совместные статьи В.П. Тринева с внуком П.Н. Прохорова, как, например в упомянутом уже «Московском журнале», в «Медицине России» (2001), в кингисеппской газете «Восточный берег».

Деятельность своего деда, всего земства, и конкретных земских деятелей на основе сохранившихся до нашего времени изданий самого П.Н. Прохорова, других сохранившихся документов о роли земства в развитии здравоохранения и образования, достаточно подробно осветил его внук Борис Борисович Прохоров, директор Института экологии человека РАЕН, доктор географических наук, профессор, председатель комиссии медицинской географии и экологии человека Московского филиала Географического общества, член редколлегии нового издания "Большой медицинской энциклопедии", в книге «Жил-был доктор. История земского врача Петра Николаевича Прохорова, написанная его внуком» (издана в Москве в 2007 г., в фонде нашей библиотеке – с дарственной надписью автора). Предваряли эту большую работу журнальные статьи как Б.Б. Прохорова (например, в «Московском журнале. История государства российского» за 2002 год – «Из истории рода Токмачевых-Прохоровых»), так и многочисленные статьи кингисеппского врача и краеведа, исследователя истории становления и развития здравоохранения в нашем крае, Валерия Павловича Тринева, помогавшего в работе над книгой, собиравшего материалы о жизни и деятельности земского доктора Прохорова. Именно В.П. Тринев разыскал в Москве внука доктора П.Н.Прохорова, который стал участником торжественных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения его выдающегося предка и проходивших в Кингисеппе в январе 2002 г., в т.ч. и в нашей библиотеке. В.П. Тринев настойчиво ратовал за увековечивание памяти этого достойного человека, и теперь Кингисеппская межрайонная больница носит имя П.Н. Прохорова. Перед изданием книги выходили и совместные статьи В.П. Тринева с внуком П.Н. Прохорова, как, например в упомянутом уже «Московском журнале», в «Медицине России» (2001), в кингисеппской газете «Восточный берег».

Статьи В.П. Тринева, а также популяризатора краеведческих знаний Д.Ю. Власова и др. журналистов Кингисеппа также подробно освещают роль П.Н. Прохорова в развитии земской медицины, отдельных ее направлений, и народного образования в уезде. Хочется отметить, что корреспондент нашей газеты «Восточный берег» Дмитрий Власов по итогам Второго международного конкурса средств массовой информации «Ганза – связь времен» в 2014 г. награжден дипломом за серию краеведческих публикаций.

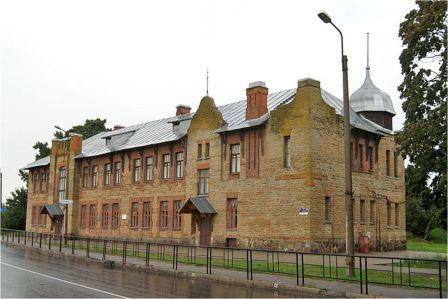

В 1907 г. доктор П.Н. Прохоров был единодушно избран

В 1907 г. доктор П.Н. Прохоров был единодушно избран

председателем Совета созданного им Общества «Просвещение»,

которое было инициатором строительства здания для Ямбургского

коммерческого училища (1910 г.). Земский архитектор – инженер К.К. Васильев.

Ныне здесь находится Кингисеппский историко-краеведческий музей.

Из сохранившихся зданий этого земского архитектора и проектированное для ямбургского земства в стиле модерна рубежа 19-20 веков. В народе здание называлось городской ратушей. В июне 2014 года исполнилось 100 лет со дня его закладки. С 1935 г. уже в трехэтажной ратуше размещался 12-й Туркестанский стрелковый полк, в годы фашистской оккупации в квадрате здания находился проходной этапный лагерь для советских военнопленных и гражданских лиц, о чем напоминает мемориальная доска. Сегодня здесь располагается городской комитет по культуре, спорту и молодежной политике, а также стоматологическая поликлиника.

Из сохранившихся зданий этого земского архитектора и проектированное для ямбургского земства в стиле модерна рубежа 19-20 веков. В народе здание называлось городской ратушей. В июне 2014 года исполнилось 100 лет со дня его закладки. С 1935 г. уже в трехэтажной ратуше размещался 12-й Туркестанский стрелковый полк, в годы фашистской оккупации в квадрате здания находился проходной этапный лагерь для советских военнопленных и гражданских лиц, о чем напоминает мемориальная доска. Сегодня здесь располагается городской комитет по культуре, спорту и молодежной политике, а также стоматологическая поликлиника.

Благодаря финансовой поддержке Земства в Ямбурге в 1903 г. был построен и Народный дом. Здание сохранилось, отреставрировано. С 1905 г. в здании располагалась первая земская библиотека, в 1907 г. открылся и «электротеатр-кинематограф». Ныне в здании размещается Дом детского творчества.

Благодаря финансовой поддержке Земства в Ямбурге в 1903 г. был построен и Народный дом. Здание сохранилось, отреставрировано. С 1905 г. в здании располагалась первая земская библиотека, в 1907 г. открылся и «электротеатр-кинематограф». Ныне в здании размещается Дом детского творчества.

Фото 1950-х гг.

Сохранились сведения еще об одном известном ямбургском земском враче – воспоминания священника А. Боровинского в «Земском вестнике» 1910 г. о выпускнике военно-медицинской академии – коллежском асессоре Завалишине Помпее Ивановиче (1850-1908), похороненном при церкви во имя Вознесения Господня в Валговицах (ныне это территория Котельского сельского поселения), где он служил с 1884 по 1908 гг. На могиле при несохранившейся до наших дней Валговицкой Вознесенской церкви надпись: «Ямбургское земство земскому врачу Помпею Ивановичу Завалишину». Известно также, что Завалишин П.И. был крестным сына Алексея Васильевича Братолюбова, с 1897 г. депутата Ямбургского Уездного Комитета попечительства о народной трезвости, священника Никольской церкви с. Сойкино Ямбургского уезда, затем настоятеля Екатерининского собора, благочинного первого благочиннического округа Ямбургского уезда (с 1903 г.), уездного наблюдателя церковно-приходских школ, председателя приходского попечительства при Нарвских православных церквях.

В 1904 г. в штатах земской управы появились должности ветеринара, ветфельдшера, агронома. Отчеты санитарных врачей, например, с 1899 по 1901 гг. в «Докладах С.-Петербургской губенской управы Губернскому земскому собранию на 1901 год» говорят о серьезной работе врачей вместе с фельдшерами-дезинфекторами, которые предотвращали эпидемии, следили за пищей рабочих на фабриках и заводах, устанавливая сроки для создания очистительных сооружений, колодцев для питьевой воды, и штрафуя за невыполение.

К сожалению, трагична его судьба и судьба его семьи. Лидия Александровна (1839-1918) и Михаил Владимирович Оболенские – мать и сын на станции Веймарн в феврале 1918 г. были просто убиты матросами Дыбенко, которые являлись откровенными бандитами, выданными советской властью и советскими историками за революционеров-романтиков. А на станции Молосковицы был убит владелец усадьбы Ястребино, зять Лидии Александровны – председатель съезда мировых судей Борис Васильевич Безобразов.

Отец Михаила – Владимир Владимирович Оболенский (1841-1903), с 1881 г. почетный судья Ямбурга, председатель строительной комиссии, губернский гласный от уезда, последователь благотворительской деятельности священника А.В. Гумилевского, также оставил добрый след в истории нашего края. Он много сделал для привлечения активных людей к земским делам в просвещении жителей Ямбургского уезда и облегчении участи беднейшей ее части. Вместе с тестем А.Ф. Веймарном и священником А.Д. Врудским создал при местной церкви благотворительное общество, в котором имелись приют и школа. В школе В.В. Оболенским была укомплектована небольшая библиотека. Открывал училища, церкви, в 1872 г. начал издавать еженедельную первую газету Ямбурга, т.н. «Газету земскую и сельскую», – «Гдовско-Ямбургский листок», организовав в Санкт-Петербурге собственную типографию. В 1876 г., уже не ограниченная только земским интересами, газета переименована в «Молву», затем – в литературно-политический журнал «Слово», но уже без В.В. Оболенского. Источники отмечают, что это было первое в России земское издание, в котором описывалась жизнь деревни. В этом великая заслуга не только В.В. Оболенского, но и членов Гдовского и Ямбургского земств, которые финансировали листок.

Отец Михаила – Владимир Владимирович Оболенский (1841-1903), с 1881 г. почетный судья Ямбурга, председатель строительной комиссии, губернский гласный от уезда, последователь благотворительской деятельности священника А.В. Гумилевского, также оставил добрый след в истории нашего края. Он много сделал для привлечения активных людей к земским делам в просвещении жителей Ямбургского уезда и облегчении участи беднейшей ее части. Вместе с тестем А.Ф. Веймарном и священником А.Д. Врудским создал при местной церкви благотворительное общество, в котором имелись приют и школа. В школе В.В. Оболенским была укомплектована небольшая библиотека. Открывал училища, церкви, в 1872 г. начал издавать еженедельную первую газету Ямбурга, т.н. «Газету земскую и сельскую», – «Гдовско-Ямбургский листок», организовав в Санкт-Петербурге собственную типографию. В 1876 г., уже не ограниченная только земским интересами, газета переименована в «Молву», затем – в литературно-политический журнал «Слово», но уже без В.В. Оболенского. Источники отмечают, что это было первое в России земское издание, в котором описывалась жизнь деревни. В этом великая заслуга не только В.В. Оболенского, но и членов Гдовского и Ямбургского земств, которые финансировали листок. Сохранившиеся первоисточники позволили назвать первого председателя ямбургской земской управы (1865), известного московского цензора, действительного статского советника Николая Федоровича Крузе (1823-1901), приобретшего в первой трети XIX в. поместье в нашем уезде. Его же 30 ноября 1865 г. губернское земское собрание избрало своим председателем (по 1867); по 1868 гг. он был губернским гласным от нашего уезда. О нем подробная статья в местной газете была написана кингисеппским журналистом Дмитрием Юрьевичем Власовым «Первый земский управитель Ямбургского уезда» (2007).

Наибольшей же продолжительностью в должности председателей ямбургской земской управы отличались Андрей Андреевич Нетцер – с 1866 по 1870 гг. и Петр (Петр Николай Александр) Петрович Зальцер – с 1881 по 1904 гг.

А.А. Нетцер (1810-1879) – титулярный советник, благотворитель, сын Андрея Яковлевича из лифляндских дворян рода Нетцер фон Вольфен.

П.П. Зальцер (1839-1905) – губернский гласный от уезда в течение девяти трехлетий.

Из губернских гласных от нашего уезда мы можем назвать и другие имена:

– Профессор граф Николай Егорович Сиверс (1826-1910), сын Героя Отечественной войны 1812 года Егора Карловича Сиверса. В 1864 г. Н.Е. Сиверс был избран предводителем дворянства Ямбургского уезда, в каковой должности и оставался бессменным в течение 39 лет до 1902 г. Так как председатель земского собрания не избирался, по должности им являлся предводитель дворянства. С 1868 по 1883 гг. он был членом губернской управы; в числе первых возражал против выделения С.-Петербурга в самостоятельную губернскую земскую единицу. В 1868 и 1907 гг. Ямбургское земство отклоняло и ходатайства о выделении и Нарвы из нашего уезда. В 1904 г. в уезде при поддержке Н.Е. Сиверса были открыты 22 Павленковские библиотеки-читальни, благодаря завещанию знаменитого российского книгоиздателя, просветителя и мецената Павленкова Флорентия Федоровича (1839-1900).

– Барон Егор (Ганс Георг Герман) Ермолаевич Врангель (1803-1868), в 1850-1860 годах герой Варны и штурма Варшавы, награжденный золотым оружием и несколькими орденами, Ямбургский уездный предводитель дворянства с 1855 до 1864 гг., избиравшийся на эту должность четыре срока подряд; почетный мировой судья, входил в состав первой управы губернского земства. Был женат на правнучке А.П. Ганнибала Дарье Александровне Траубенберг (1780-1842), дочери Ямбургского уездного судьи Александра Ивановича Траубенберга (1780-1842). Старший сын (из семи детей) Егора Ермолаевича – Александр Егорович (1833-1915) был другом Ф.М. Достоевского. Широко известно и имя дочери – Веры Егоровны (1832, Верино Ямбургского у. – 1915), которая была сестрой милосердия свыше 35 лет с 1877 г., настоятельницей Общины сестер милосердия св. Георгия в Санкт-Петербурге, и родные баронессы оказывали поддержку Общине. Вера Егоровна с передовым кадровым составом лично принимала участие в героической работе сестер во всех войнах, в которые оказывалась вовлеченной Россия; вела и большую попечительскую деятельность (в частности в устройстве детей-сирот, в т.ч. и в Ямбургском уезде).

– В течение 10 трехлетий губернским гласным от нашего земства был Алексей Александрович Бобринский (1852-1927), с 1881 г. – гласный С.-Петербургской городской Думы, в 1907 г. – депутат 3-й Государственной думы; в 1890 г. – председатель губернской комиссии по изменениям Положения о земских учреждениях, с 1886 г. – председатель археологической комиссии, в 1897 г. избран в Комиссию губернского земства расследования положения начального народного образования.

Сергей Орестович Тизенгаузен (1861-1922),последний владелец усадьбы Торма, в 1905 г. представлял интересы Ямбургского уезда в губернском земском Собрании. На протяжении многих лет являлся членом Ямбургской земской управы, в 1906-1907 гг. он был ее председателем. Вместе с братом Дмитрием Орестовичем стал членом общества «Просвещение». Дружил с доктором П.Н. Прохоровым. Сын – Георгий Сергеевич воевал на фронтах Первой мировой войны в гвардейской артиллерии (Власов Д. Бароны Тизенгаузены // Вост.берег. 2014. № 2. С.18)

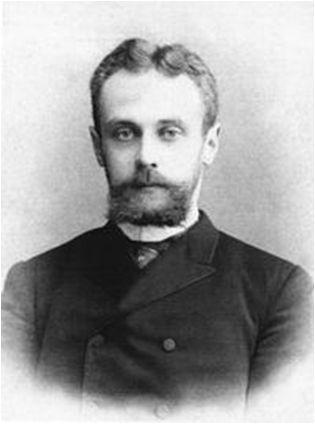

Нашей библиотеке подарена книга петербургского историка Леонида Лаврентьевича Сардак

Нашей библиотеке подарена книга петербургского историка Леонида Лаврентьевича Сардак

по истории художественного литья из чугуна (2008), в которую вошла обширная статья о промышленнике,

бароне Владимире Владимировиче Меллер-Закомельском

(1863-1920, владевшем с 1893 г. в нашем уезде мызой Падога и Александровской Горкой, образцовым имением в Ямбургском уезде).

Меллер-Закомельский В.В.

Барон был активным деятелем Ямбургского уездного земства, входил в комиссию по народному образованию, был избран гласным Санкт-Петербургского губернского земского собрания, предводителем ямбургского дворянства (1899-1903); с 1906 по 1913 гг. – председателем петербургской губернской земской управы (два срока); затем был избран Петербургским губернским земским собранием представителем в Совет по делам местного хозяйства, учрежденный при министерстве внутренних дел. На первой же сессии Совета весной 1908 г. он был избран председателем Комиссии по законопроекту выделения городов в самостоятельные земские единицы. В 1912 г. Санкт-Петербургское губернское земское собрание избрало надворного советника В.В. Меллер-Закомельского в Государственный совет России, освободив от исполнения обязанностей председателя губернской управы; в 1915 г. – на второй срок. Подпись нашего ямбурского барона стояла в числе других 22 членов Госсовета под телеграммой Николаю II, заставшей царя в пути к Петрограду в роковом 1917 г., призывавшей царя дать стране новое правительство и созвать распущенные им законодательные палаты. Но, как известно, еще в Пскове Николай II принужден был отречься от престола...